撮影データ処理のためのソフト

ステラーイメージ9

これまで利用してきたソフト「ステライメージ9」は国産有料ソフトの中でも有名。アストロアーツという会社が制作しているステラなんとかのうちのひとつ。撮影後の画像処理を担うソフトです。他にステラナビゲーターとかステラショットなどがありますが、まだそれらが必要な環境が当方にはありません(汗)。

これまで掲示してきた星空写真のうちの新しいものはステライメージで処理をしてきました。特に難しいものではないけれど、画像の色彩や明度などの調整がなかなか思うようにならない。ステライメージを使う前はPhotoshopでチマチマ加工しており、当時の方が色などの調整はうまくいっていたようにも思います。そんな状況からフリーソフトを少しだけ使ってみようかなと(笑)。

SiriL 1.2.1

先日、導入してみたのが「SiriL 1.2.1」というフリーソフト。ステライメージはWindowsで動くものですが、こちらはWindowsもMacintoshもLinuxもオッケーというもの。Macで処理や加工がしてみたいという思いもあり少しだけ導入してみようかな?という軽い気持ちでダウンロード。

日本語での解説記事はまだ少ないけれどそれほど込み入ったことはしなくて良さそうでもあり、ほぼお任せで処理が進んでいくような感じ。処理時間もかなり早いような気がする。ステライメージと処理時間を比較すればいいんだけれど、まあ時間のある時にでもしようかな。。。

この冬、なかなかいい映像が撮れない「バラ星雲NGC2237-9」。これまで複数回撮影してきたけれど、ステライメージで色彩などを加工すると星雲が変形しているようにも思えて。。。

そんなこともあり、真っ先に処理をしてみたのがバラ星雲。

2024/1/4 22時20分頃から

Nikon D3300(HKIR)+ED180mmF2.8(f4) iso1600、ポラリエにてノータッチガイド。

60sec x 15枚をステライメージ9でコンポジット合成し、調整。トリミングなし。

星雲を横から突っ切る僅光がある。これISS国際宇宙ステーションと確認済。

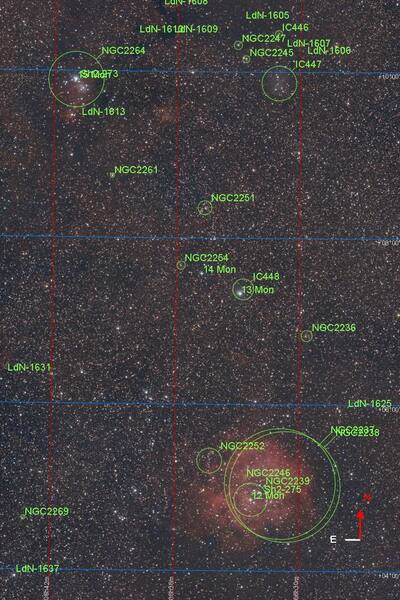

これとは別に撮影したバラ星雲をSiriLで加工したものがこちら。構図が違いますが上が北。

2024/03/08 21:00頃から

Nikon D3300(HKIR)+ED180mmF2.8f4.0(LPR2フィルタ52mm)iso3200、ポラリエにてノータッチガイド。30sec x 21枚(Dark50Flat50)

SiriL1.2.1を初めて使って処理。バラ星雲の色はあまりケバくなく、星の形状もそれなりに小さく綺麗。左上にあるクリスマスツリー星団がけっこう綺麗に表現されているなぁと思う(自画自賛)。

またオンラインデータベースを参照してこの様な目標物についても書き込んでくれます。凄!

アンドロメダ星雲

2023/12/30 20時40分頃から

Nikon D3300+180mmF2.8f4.0, iso3200、ポラリエにてノータッチガイド 。

60sec x 49枚をステライメージ9でコンポジット合成し処理(わずかにトリミング)したものがこちら↑

同じデータをSiriLで合成し処理したものがこちら↑

まったく同一のデータであっても処理の仕方(ソフト)によって随分と雰囲気が変わるものです。どちらが良いかはそれぞれですね。

最近のコメント